用“三不”原则评估孩子需求的合理性,与孩子做有效的约定!

5月28日,

杜铭老师在“明礼通达心致远”

乐从镇2020年心理健康/

家长学校线上课堂上,

详细介绍了“有效约定四部曲”,

让家长学会如何与孩子做约定。

下面,就根据乐从文化君整理的“笔记”,

再次学习一下吧~

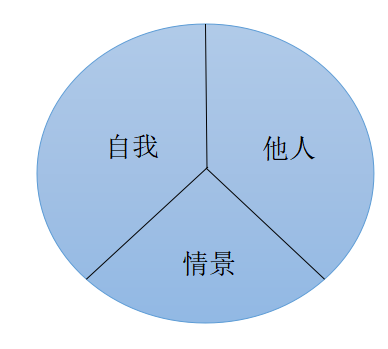

0-7岁是儿童心理发展的印刻时期,可以细分为两个阶段。其一,0-3岁(完全吸收性心智),此时的儿童心智处于一个非理性的阶段,自我意识尚未完全分化,尚未发展出抽象思考能力,本着快乐的原则有什么,学什么。其二,3岁以后,儿童发展出一定思考能力,会对有选择地去学习。 和谐关系图(“三不”原则) 在评估孩子的某个行为是否可以持续时,可以从“是否伤害自己”,“是否影响他人”、“是否破坏环境”(自然环境和社会环境)三个方面进行分析。如果没有这三点,孩子的行为则可以进行。 “三不”原则的精髓在于,将约定视为彼此沟通,达成共识的过程,而不是控制的过程。控制会压抑孩子的需求,一旦具备机会,孩子的需求会更加强烈的反弹回来。了解孩子的意愿,让孩子做选择,并明晰违约的后果。同样,家长要坚持“和善而坚定”的原则。 孩子想学毛笔字,妈妈基于孩子即将上学的考虑想让孩子学硬笔字,此时运用“三不”原则评估孩子的想法。首先,孩子的想法没有伤害到自己,甚至有助于提升自己;其次,孩子想学毛笔书法并未影响到他人;第三,孩子的想法无碍于环境。因此,可以与孩子进一步沟通想法,鼓励实践。

A.开展友好讨论,家长和孩子分别说说各自对事件的感受和想法; B.通过头脑风暴(不打断、不否定不评判),提出可能的解决方案并选择一项你和孩子都赞同的。(参考第二节课“第三法”的理念及操作); C.允许设置一个具体的时间限制(精确到分钟); D.充分理解孩子,知道孩子在时间期限内无法完成约定的工作。但家长还是会按照事先约定,去落实自己那部分任务,以此给孩子示范家长责任心; 案例: 孩子看到别人弹钢琴的时候,也向家长提出想学钢琴的需求。家长担心孩子半途而废。此时,家长可以运用“三不”法进行评估,分析孩子此种想法是可以继续的。但是家长要和孩子明确,钢琴是一种昂贵的乐器,中途而废会造成家庭的经济损失。如果你确定要学习,能否每天坚持练习,每天要练习多少时间。此外,家长还要明示一些其他可能造成放弃的情景,与孩子去探讨。 青春期的孩子已经具备了相当的思考能力,此时不仅是对孩子做约定,也可以让孩子对父母做约定。如,约定每次出门时,家长必须准时,不许迟到,违约后家长要承担相应的后果。

A.误以为孩子约定了就会自觉遵守或优先处理。孩子的自控能力有限,不要期望一次约定就能解决所有问题。例如和小朋友约定看完一本书去睡觉,但孩子看完一本还想看。这种情况下需经过多次的强化,让孩子习惯从约定方面进行思考。而家长也要坚持不打骂,也不讨好的原则; B. 陷入论断与批判,而不只是关注问题的本身。比如:你总是、老是等。在这里,家长要不断强化正向行为,淡化负向语言造成的影响; C. 没有事先达成一个包括具体时间期限的约定。没有具体时间的约定和空头支票一样,缺少约束性,也不会让人有行动的紧迫感,在双方回顾时也缺乏依据; D. 没有对你的青少年孩子和你自己保持尊严和尊重。保持尊严的意思是,不用强迫的手段让孩子接受“规则”,也不用讨好的手段降低姿态。

A.保持评论的简单明了。例如,我看到你还没关电视,现在就去关吧; B.对违反约定做出提醒。例如,我们的约定是什么; C.如果孩子对你的提醒依然无动于衷,你可以给予孩子无声的提示,例如:指指你的手表、会意地微笑、给孩子一个拥抱后再指指你的手表等; D.当孩子做出让步去遵守约定(有时会不情愿不高兴)后,家长可以对他说:“谢谢你遵守我们的约定”。

首页

首页