小涌村

小涌村,位于乐从镇的镇德东面,距离镇政府4.2公里,与岳步村和大墩村相邻。南宋后期,有先民迁入定居而渐成村落。宋景定年间曾南宝中进士后,于里前建造“锦里南庄”牌坊一座,故称“锦里乡”,明初更名“小里”;清光绪十年(1884年),中法战争爆发,顺德筹办团防时因村内的小河涌而得名“小涌”。

村庄位于东平河与潭洲水道交汇处的南面,村内有南窦涌、南胜街涌(麦涌)、大步涌三条河涌环绕流淌。宋代时,属南海县;明清时期,属顺德县西淋都登州堡;民国时期,属顺德县第五区小涌乡;中华人民共和国成立后,属顺德县第五区岳僚乡;1961年,属顺德县沙滘区乐从公社小涌大队;1983年,属顺德县乐从区小涌乡;1991年,属顺德县乐从镇小涌管理区;1992年,属顺德市乐从镇小涌管理区;2002年,属顺德区乐从镇小涌村委会至今。

村中主要有曾、何、杨、梁、蔡和区等姓。曾氏北宋宣和年间从江西吉水兰溪迁移至广东南雄保昌县里东街,南宋祥兴元年(1278年)从广州城内南海甜水巷迁移至本地。何氏自元朝延祐二年(1315年)从顺德三桂乡迁移至本地。杨氏自清朝中期起从南海大沙和顺德广教迁移至本地。

2015年末,户籍人口4215人,其中男性2029人,女性2186人;80岁以上89人,最年长者100岁(女);实际在村人口4113人;生活主要依靠农业收入的有102人;常年在城镇生活和打工的有约100人;海外留学人员2人。非户籍外来人口2943人。村中世居民族为汉族,属广府民系,通用粤方言顺德话乐从口音。祖籍本村的香港同胞有373人、澳门同胞有95人。祖籍该村的华人华侨约100人,主要分布在日本、南非、留尼汪和澳大利亚等国家和地区。

公共设施方面,有县道荷岳公路经过。20世纪50年代初通电话,1963年通电,1986年村道实现水泥硬底化,1991年通自来水,90年代末期通网络。

村内有童星幼儿园,2015年在园幼儿420人,教职工56人。有多村集约办学而成的东平小学,6个年级,54个班级,在校学生2429人,教职工129人。有康体公园、贯之球场和灯光球场,内设健身设施、乒乓球和舞台等。有老人活动中心及藏书1000册的农家书屋。村内有朴树和细叶榕共4棵古树名木。

村中传统经营为种桑养蚕、塘鱼养殖和种植甘蔗,制丝业和蔗糖业曾经一度兴盛。19世纪末,小涌有麟经、钿利2间机器缫丝厂。民国初至1921年,有兆成、兆纶、经利成3间丝厂。1922年至1928年,还有3间丝厂。1946年,有“公和”糖厂,生产红糖,年产量颇丰。1959年,时任小涌支部书记曾沛忠代表小涌到北京参加全国甘蔗生产会议,获国务院颁发奖状。村内现时经营以工商业为主,农业为辅。农业以养殖四大家鱼和桂花鱼为主,有鱼塘面积162亩;工业以五金制造、家具制造和塑料印刷为主,有工业企业62家;商业以餐饮和零售业为主,有商户40家。2015年,农业产值1245万元;工业总产值约1亿元;商业销售额500万元。村民以农业生产、工业生产、工资收入、商业经营及房屋租金收入为主。

该村传统民居为广府民居,现存91座。代表为石街大街东一巷3号和大步南街四巷3号民居,其中石街大街东一巷3号民居的建筑主体为三间两廊布局,两边筑起两个象镬耳一样的山墙,砖木结构,墙体用青砖砌筑,红砂岩石脚,麻石窗框,铁窗枝,两层房屋的窗多数采用日字窗,横梁采用密排梁以起到防盗作用,民居保存完好。

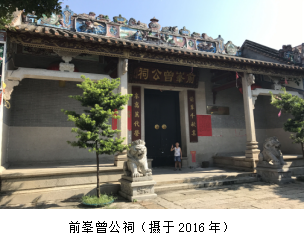

村内现存宗祠11座,其中前峯曾公祠,民国16年(1927年)重建,占地面积约450平方米,坐西北向东南,广二路,正祠三间两进带左右青云巷及后楼,精美的人物、狮子图案灰塑脊,人字风火山墙,素胎瓦当,青砖墙,麻石脚,头门漆金封檐板精致细腻,后堂贻燕堂进深三间,堂前的两廊宽广,全祠以雕花柁橔、斗栱承托梁架和檩条,且祠堂带有后楼,形制较特别,祠堂为顺德区不可移动文物名录、第三次全国文物普查名录单位。其它为:宗圣公裔祠、伦长曾公祠、远宁曾公祠、曾氏宗祠(活溪祠)、毓伦曾公祠、性一曾公祠、安觉何公祠、竹轩何公祠、盛后何公祠、朝贯容公祠。

村中有曾积辉夫妇墓,又称积辉山墓,建于清嘉庆十六年(1811年),古墓坐南向北,长宽约2.2米,高近1.5米,呈前高后低的石棺形,麻石结构,有黑云石墓碑,前有麻石祭台,为顺德区不可移动文物名录、第三次全国文物普查名录单位。有曾杰之烈士墓,为第三次全国文物普查名录单位。村内有松溪清舍,匾额时间落款为“民國十六年重建”。还有私塾明善社学。

代表性碑刻有积辉山墓“奉天誥命”碑,立于清嘉庆十六年(1811年),位于村东头沙冲南路;石刻有“谷遺經言道德”,立于清光绪十九年(1893年),存于大步头涌口边。代表性楹联有“宗枝綿錦里,聖道接房山”,现存宗圣公裔祠。代表性匾额有“永思堂”木匾,立于丙子孟春,存于宗圣公裔祠;有“報本堂”木匾,落款为“康熙六年建戊戌嵗仲春吉旦建”,存于竹轩何公祠。

村内的族谱和文献有:《小涌曾氏锦里顺涯房族谱》,为曾华江于民国20年(1931年)纂修,曾锦荣续修;《顺德锦里曾明德堂本房世系》,为曾华祝于民国25年(1936年)纂修,其以“以德为本以财为末”为家训;《何氏祐启堂》,为何广潮于2006年纂修。比较重要文献有《曾忠恕堂三益会例簿》,民国2年(1913年)纂修;《小涌村志》,由梁震光、曾兆钧、岑泰来于1988年纂修。

主要宗族活动有,曾氏子孙会组织族人在清明节期间到广州市花都区、西樵福荫园拜祭曾氏太公及到广州市黄埔区长洲拜祭曾氏太婆。

村内有舞狮表演的民俗活动,逢春节及大型喜庆活动都会有“舞狮”助庆。舞狮时,会挂上“生菜”,内有生菜和利是钱,让助兴狮子进行采摘,称为采青,寓意生财。

据县志记载,明清两代,村中曾建有竺圣寺、大觉庵等寺庵。现有灵应古庙、竺圣庵(又称竺圣庙)、细庙坊的娘娘庙和主帅庙康帅园。其中,灵应古庙,每月农历初一、十五信众都会到庙里,带上水果、元宝、金银纸和香烛等祭品,拜佛诵经、烧香进宝,祈求家人平安、子女读书聪明伶俐等;竺圣庙,清同治八年(1869年)重建,每逢佛诞,信众们会带齐祭品到庙里拜佛诵经,烧香进宝。村中流传有竺圣庵的掌故和大觉庵南秀桥的掌故。

2011年,危地马拉著名侨领何时端先生回乡恳亲。2015年,中国工程院院士、医学遗传学专家曾溢滔先生一门三杰回乡恳亲。

小涌村自古文风鼎盛,人才辈出。主要人物有:曾南宝(生卒年不详),宋景定三年(1262)进士;何震龙(生卒年不详),元朝延祐乙卯科粤西解元;清康熙年间,有举人曾克操、岁贡曾凤彩和曾福贞;清雍正年间,有恩贡曾鸣珰、拔贡曾孙笃;清乾隆年间,有副贡曾文智、岁贡曾文敬、优贡曾受;曾良学(生卒年不详),清仕宦武职顺德镇游击;曾积辉,生于清乾隆卒于嘉庆,因慷慨解囊乐于助人,为地方办好事又积极支持国家建设,被嘉庆仁宗皇帝赐“大夫”衔、赐建“大夫第”牌坊、赐石棺材一副,御祭碑石一块;曾杰之(1900—1928),第二次国内革命战争时期革命烈士,曾创办忠恕学校并任校长,后加入中国共产党,创办小涌农民协会,任小涌乡支部书记并兼任第五区团支部书记,大革命失败之时不幸被国民党抓捕,1928年12月在广州英勇就义;曾岳(?—1942),又名曾马济,抗战前任抗日自卫军队长,后接受共产党改编,成为有名的抗日武装首领,1942年9月在莘村被土匪杀害;曾远光(1922—1950),社会主义革命和建设时期革命烈士,淮海战役负重伤,于1950年12月去世;曾信昌(1967—),2016年12月被授予“第一届中国工美行业艺术大师”荣誉称号。

2007年7月,小涌村被广东省爱国卫生运动委员会评为“广东省卫生村”。

(资料填报:曾笑玲、曾兆本、冯立嘉,初稿撰写:曾笑玲、梁贵敏,总纂:黄浩、自然村落普查办公室,航拍图:梁瑞腾)

首页

首页